今回は相談事例を通じて、相続された事業用負債の保証手続きについて、ご紹介します。

母が亡くなり、母名義の賃貸物件と母が負担していたアパートローンを姉が引き継ぐこととなりました。私は母のアパートローンの契約時には、公証役場に行って連帯保証契約をしましたが、今後、姉の連帯保証をする場合、また公証役場に行く必要があるのでしょうか。

すでにされている保証契約を相続人が負担する債務に移すのみである場合には、既存の保証契約で相続人の負担する債務を担保する旨の書面による承諾は必要となりますが、再度公証役場に行く必要はありません。

通常、法人や個人事業主が事業用の融資を受ける際には保証人が必要となりますが、その事業に関与していないにもかかわらず、親戚や友人が安易に保証人になってしまい、その結果多額の債務を負うといった事態が生じています。

通常、法人や個人事業主が事業用の融資を受ける際には保証人が必要となりますが、その事業に関与していないにもかかわらず、親戚や友人が安易に保証人になってしまい、その結果多額の債務を負うといった事態が生じています。

そのような事態を防ぐため、2020年の民法改正により、【公証人による保証意思確認手続】が新設されました。

この手続では、保証人になろうとする方が公証役場に出向き、公証人による保証意思の確認がされた後、公証人が保証意思宣明公正証書を作成します。

その際、公証人は、保証人が主債務の具体的な内容を理解しているか、保証契約のリスクを充分に理解した上で保証契約を締結する意思があるか等を確認します。

アパートローンは「事業のために負担した貸金等債務」にあたるため、新たに保証契約を締結する場合には、公証人による保証意思確認手続がなければ契約は無効となります(民法465条の6)。しかし、主債務(アパートローン)が主債務者の死亡により相続人に包括承継された場合は、保証契約は包括承継された債務に対して有効であり、新たに保証契約を締結するものではないため、公証人による保証意思確認手続は不要となります。

なお、ご相談の事例はお姉様がアパートローンを引き継がれるということですので、ご相談者様を含む他の相続人が法定相続分に応じて承継した債務について、お姉様が免責的債務引受をすると考えられます。

免責的債務引受によりお姉様が負担することとなる債務に保証契約を移すことができますが、保証人であるご相談者様の書面による承諾が必要となります(民法472条の4)。この場合、新たな保証契約ではありませんので、公証人による保証意思確認手続は不要となります。

公証人による保証意思確認手続が必要な場合かどうかの判断に迷われる場合は、弁護士や司法書士にご相談ください。

本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

誰の名義かにかかわらず、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。

誰の名義かにかかわらず、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。 この評価は、大きな土地を複数の区画に分け、戸建用地として開発分譲することを想定しているため、土地面積が大きいことで生ずる価値の減少(減価)を評価額に反映させる手法で、上記の算式の規模格差補正率に織り込まれています。

この評価は、大きな土地を複数の区画に分け、戸建用地として開発分譲することを想定しているため、土地面積が大きいことで生ずる価値の減少(減価)を評価額に反映させる手法で、上記の算式の規模格差補正率に織り込まれています。 被保険者、保険料負担者が被相続人である場合の死亡保険金は、相続財産とみなして相続税がかかります。

被保険者、保険料負担者が被相続人である場合の死亡保険金は、相続財産とみなして相続税がかかります。 不動産の所有者となる方が国内に住所がない場合には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときは、その旨を申請情報とすることもできます)。

不動産の所有者となる方が国内に住所がない場合には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときは、その旨を申請情報とすることもできます)。

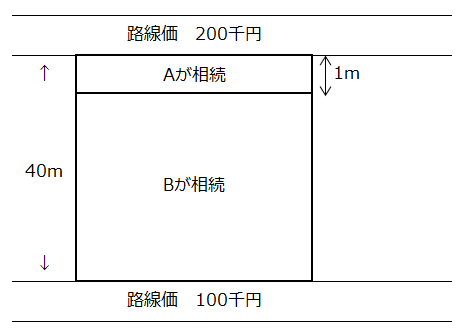

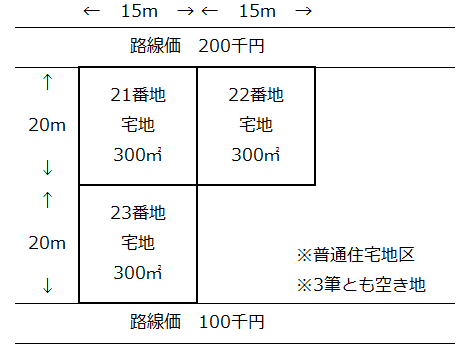

土地の評価は、①地目ごと、②利用単位ごと、③取得者ごと、に1つの土地として評価することになっています。したがって、必ずしも地番ごと(1筆ごと)に評価することにはなりません。

土地の評価は、①地目ごと、②利用単位ごと、③取得者ごと、に1つの土地として評価することになっています。したがって、必ずしも地番ごと(1筆ごと)に評価することにはなりません。