16日、米のウォルト・ディズニー社が設立100周年を迎えました。

有名なキャラクター、

ミッキーマウスが1928年に公開した短編映画で人気となり、

映画製作会社の一歩を踏み出すことになります。

現在では、ディズニーランドの運営をはじめ、

その傘下には放送局、映画会社をもつエンターテイメント企業です。

アニメの生みの親ウォルト・ディズニーは、

イラストレーターとして広告会社に勤めていた時、

アニメーションに興味を持ち、そこで技術の基礎を学びました。

自ら会社を作り、アニメ映画の製作に取り組みますが、

自分のアイデアを買ってくれるところを探し歩く日が続きます。

最初のヒット作は、ウサギをキャラクターにしたアニメでしたが、

キャラクターの所有権を持つことが出来ず、

資金的に苦しい状態が続いたのです。

夜中の仕事中にゴミ箱に集まってくるネズミにヒントを受け題材とした、

「ミッキーマウス」の映画は大成功を収めることになります。

ところが、配給会社との力関係で制作費の割には、

手元にはわずかなお金しか残らなかったのです。

あることがきっかけで、そんな状況は一変します。

ミッキーマウスを大々的に宣伝を行い、

アニメの本を出版し、新聞にコマ割り漫画を載せたのです。

その後、アイスクリームのライセンス契約を皮切りに

様々な商品のライセンス契約を取り付けるようになったのです。

ライセンス料のお陰で、アニメ制作の事業はかなり潤うことになり、

経営は安定することになったのです。

アニメ映画の製作には莫大な費用がかかります。

特に作品の完成度を求めると、

初回の興業収入だけでは元を取ることが難しい事もあるのです。

それゆえ、ライセンス料は質の高いアニメを作るには

欠かせない収入なのです。

一つの映画が出来上がると、このアニメを題材とした漫画と

単行本がライセンス契約で出版され、

また、テーマソングも発売され楽譜も販売されることになります。

全国の企業からは、映画や登場するキャラクターの関連商品を、

作り販売するライセンス料を受け取ることになります。

こうして、アニメは映画制作という枠を越え、

総合マーケティング事業として成り立っていくことになります。

また、キャラクター達は、何世代にも渡って子供たちを楽しませ続けます。

たとえ生みの親がこの世を去っても…

ディズニーはキャラクターには寿命がないことを教えてくれたのです。

しかしながら、調査をしても行方不明者が調査した住所に住んでいない場合もあります。このような場合、以下の2つの方法を利用して相続手続きを進めていきます。

しかしながら、調査をしても行方不明者が調査した住所に住んでいない場合もあります。このような場合、以下の2つの方法を利用して相続手続きを進めていきます。

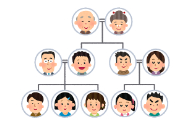

納付すべき相続税額の計算は、まず課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、その差額(課税遺産総額)に対して、法定相続人ごとに法定相続分に従って取得したものとして“相続税の総額”を計算します。この相続税の総額を実際に取得した人ごとに割り振り、納付すべき相続税額を計算します。

納付すべき相続税額の計算は、まず課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、その差額(課税遺産総額)に対して、法定相続人ごとに法定相続分に従って取得したものとして“相続税の総額”を計算します。この相続税の総額を実際に取得した人ごとに割り振り、納付すべき相続税額を計算します。

将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。

将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。

死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。

死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。

開示請求に際し、ご相談者様を開示請求者、請求にかかる方をお母様として、今回のケースで必要となる書類は以下のとおりです。

開示請求に際し、ご相談者様を開示請求者、請求にかかる方をお母様として、今回のケースで必要となる書類は以下のとおりです。

相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。

相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。